- 1019

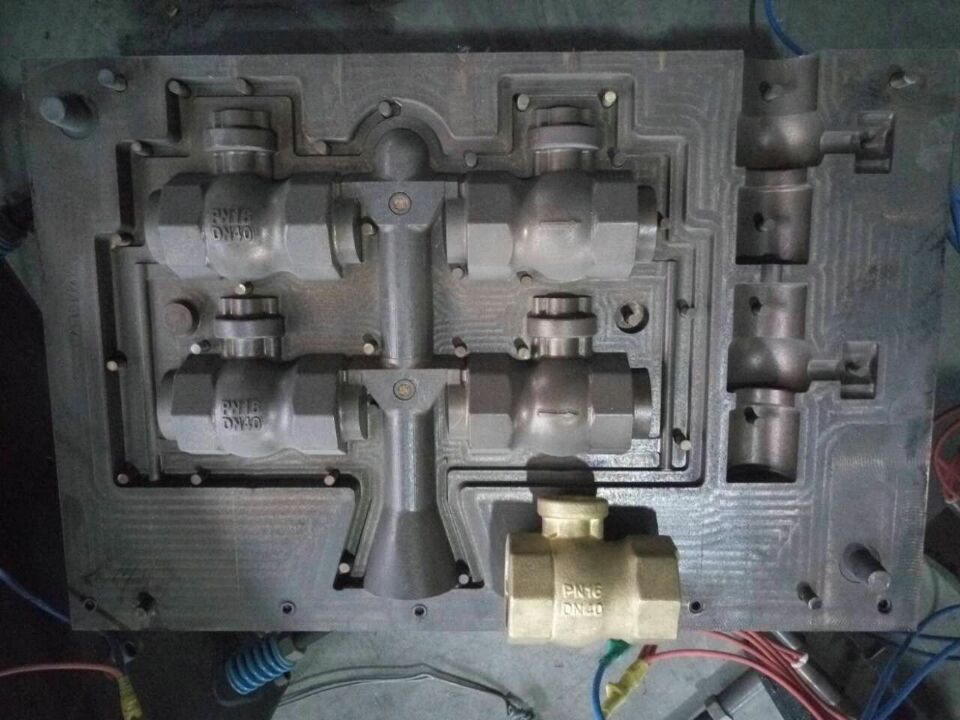

- 产品价格:10.00 元/个 起

- 发货地址:河北石家庄 包装说明:不限

- 产品数量:9999.00 个产品规格:不限

- 信息编号:145857308公司编号:9059863

- 李老师 微信 13833466981

- 进入店铺 在线留言 QQ咨询 在线询价

数控铣床培训免费试学 全面管理提升

- 相关产品:

(5)偶发性停机故障

这里有两种可能的情况:一种情况是如前所述的相关软件设计中的问题造成在某些特定的操作与功能运行组合下的停机故障,一般情况下机床断电后重新通电便会消失;另一种情况是由环境条件引起的,如强力干扰(电网或周边设备)、温度过高、湿度过大等。这种环境因素往往被人们所忽视,例如南方地区将机床置于普通厂房甚至靠近敞开的大门附近,电柜长时间开门运行,附近有大量产生粉尘、金属屑或水雾的设备等等。这些因素不仅会造成故障,严重的还会损坏系统与机床,务必注意改善。

四.维修排故后的总结提高工作

对数控机床电气故障进行维修和分析排除后的总结与提高工作是排故的第三阶段,也是十分重要的阶段,应引起足够重视。

总结提高工作的主要内容包括:

详细记录从故障的发生、分析判断到排除全过程中出现的各种问题,采取的各种措施,涉及到的相关电路图、相关参数和相关软件,其间错误分析和排故方法也应记录并记录其无效的原因。除填入维修档案外,内容较多者还要另文详细书写。

有条件的维修人员应该从较典型的故障排除实践中找出常有普遍意义的内容作为研究课题进行理论性探讨,写出论文,从而达到提高的目的。特别是在有些故障的排除中并未经由认真系统地分析判断而是带有一定地偶然性排除了故障,这种情况下的事后总结研究就更加必要。总结故障排除过程中所需要的各类图样、文字资料,若有不足应事后想办法补济,而且在随后的日子里研读,以备将来之需。

从排故过程中发现自己欠缺的知识,制定学习计划,力争尽快补课。

找出工具、仪表、备件之不足,条件允许时补齐。

总结提高工作的好处是:

迅速提高维修者的理论水平和维修能力。提高重复性故障的维修速度。利于分析设备的故障率及可维修性,改进操作规程,提高机床寿命和利用率。可改进机床电气原设计之不足。资源共享。总结资料可作为其他维修人员的参数资料、学习培训教材。

总结提高工作的好处是:

迅速提高维修者的理论水平和维修能力。提高重复性故障的维修速度。利于分析设备的故障率及可维修性,改进操作规程,提高机床寿命和利用率。可改进机床电气原设计之不足。资源共享。总结资料可作为其他维修人员的参数资料、学习培训教材。

总结提高工作的好处是:

迅速提高维修者的理论水平和维修能力。提高重复性故障的维修速度。利于分析设备的故障率及可维修性,改进操作规程,提高机床寿命和利用率。可改进机床电气原设计之不足。资源共享。总结资料可作为其他维修人员的参数资料、学习培训教材。

维修与排故技术

1.常见电气故障分类

数控机床的电气故障可按故障的性质、表象、原因或后果等分类。

(1)以故障发生的部位,分为硬件故障和软件故障。硬件故障是指电子、电器件、印制电路板、电线电缆、接插件等的不正常状态甚至损坏,这是需要修理甚至更换才可排除的故障。而软件故障一般是指PLC逻辑控制程序中产生的故障,需要输入或修改某些数据甚至修改PLC程序方可排除的故障。零件加工程序故障也属于软件故障。最严重的软件故障则是数控系统软件的缺损甚至丢失,这就只有与生产厂商或其服务机构联系解决了。

(2)以故障出现时有无指示,分为有诊断指示故障和无诊断指示故障。当今的数控系统都设计有完美的自诊断程序,时实监控整个系统的软、硬件性能,一旦发现故障则会立即报警或者还有简要文字说明在屏幕上显示出来,结合系统配备的诊断手册不仅可以找到故障发生的原因、部位,而且还有排除的方法提示。机床制造者也会针对具体机床设计有相关的故障指示及诊断说明书。上述这两部分有诊断指示的故障加上各电气装置上的各类指示灯使得绝大多数电气故障的排除较为容易。无诊断指示的故障一部分是上述两种诊断程序的不完整性所致(如开关不闭合、接插松动等)。这类故障则要依靠对产生故障前的工作过程和故障现象及后果,并依靠维修人员对机床的熟悉程度和技术水平加以分析、排除。

(3)以故障出现时有无破坏性,分为破坏性故障和非破坏性故障。对于破坏性故障,损坏工件甚至机床的故障,维修时不允许重演,这时只能根据产生故障时的现象进行相应的检查、分析来排除之,技术难度较高且有一定风险。如果可能会损坏工件,则可卸下工件,试着重现故障过程,但应十分小心。

(4)以故障出现的或然性,分为系统性故障和随机性故障。系统性故障是指只要满足一定的条件则一定会产生的确定的故障;而随机性故障是指在相同的条件下偶尔发生的故障,这类故障的分析较为困难,通常多与机床机械结构的局部松动错位、部分电气工件特性漂移或可靠性降低、电气装置内部温度过高有关。此类故障的分析需经反复试验、综合判断才可能排除。

(5)以机床的运动品质特性来衡量,则是机床运动特性下降的故障。在这种情况下,机床虽能正常运转却加工不出合格的工件。例如机床定位精度超差、反向死区过大、坐标运行不平稳等。这类故障必须使用检测仪器确诊产生误差的机、电环节,然后通过对机械传动系统、数控系统和伺服系统的最佳化调整来排除。

交叉换位法

当发现故障板或者不能确定是否故障板而又没有备件的情况下,可以将系统中相同或相兼容的两个板互换检查,例如两个坐标的指令板或伺服板的交换从中判断故障板或故障部位。这种交叉换位法应特别注意,不仅硬件接线的正确交换,还要将一系列相应的参数交换,否则不仅达不到目的,反而会产生新的故障造成思维的混乱,一定要事先考虑周全,设计好软、硬件交换方案,准确无误再行交换检查。

(8)特殊处理法

当今的数控系统已进入PC基、开放化的发展阶段,其中软件含量越来越丰富,有系统软件、机床制造者软件、甚至还有使用者自己的软件,由于软件逻辑的设计中不可避免的一些问题,会使得有些故障状态无从分析,例如死机现象。对于这种故障现象则可以采取特殊手段来处理,比如整机断电,稍作停顿后再开机,有时则可能将故障消除。维修人员可以在自己的长期实践中摸索其规律或者其他有效的方法。

偶发性停机故障

这里有两种可能的情况:一种情况是如前所述的相关软件设计中的问题造成在某些特定的操作与功能运行组合下的停机故障,一般情况下机床断电后重新通电便会消失;另一种情况是由环境条件引起的,如强力干扰(电网或周边设备)、温度过高、湿度过大等。这种环境因素往往被人们所忽视,例如南方地区将机床置于普通厂房甚至靠近敞开的大门附近,电柜长时间开门运行,附近有大量产生粉尘、金属屑或水雾的设备等等。这些因素不仅会造成故障,严重的还会损坏系统与机床,务必注意改善。

四.维修排故后的总结提高工作

对数控机床电气故障进行维修和分析排除后的总结与提高工作是排故的第三阶段,也是十分重要的阶段,应引起足够重视。

总结提高工作的主要内容包括:

详细记录从故障的发生、分析判断到排除全过程中出现的各种问题,采取的各种措施,涉及到的相关电路图、相关参数和相关软件,其间错误分析和排故方法也应记录并记录其无效的原因。除填入维修档案外,内容较多者还要另文详细书写。

有条件的维修人员应该从较典型的故障排除实践中找出常有普遍意义的内容作为研究课题进行理论性探讨,写出论文,从而达到提高的目的。特别是在有些故障的排除中并未经由认真系统地分析判断而是带有一定地偶然性排除了故障,这种情况下的事后总结研究就更加必要。总结故障排除过程中所需要的各类图样、文字资料,若有不足应事后想办法补济,而且在随后的日子里研读,以备将来之需。

从排故过程中发现自己欠缺的知识,制定学习计划,力争尽快补课。

找出工具、仪表、备件之不足,条件允许时补齐。